2005年8月18日(木)18時~ 於・大阪城西の丸庭園

★新作能『桐葵』(原作:井沢元彦、演出:大槻文蔵)

前シテ(老翁)/後シテ(聖徳太子)=梅若六郎

ツレ(天秀尼)=片山清司

ワキ(松平信綱)=福王和幸

ワキツレ(信綱の従者)=福王知登

オモアイ(豊臣秀吉)=茂山千之丞

アドアイ(徳川家康)=茂山七五三

地頭=上野朝義

笛=赤井啓三 小鼓=清水晧祐 大鼓=山本哲也 太鼓=上田悟

★大蔵流狂言『口真似』

シテ(太郎冠者)=茂山忠三郎

アド(主人)=善竹忠一郎

アド(客)=茂山千作

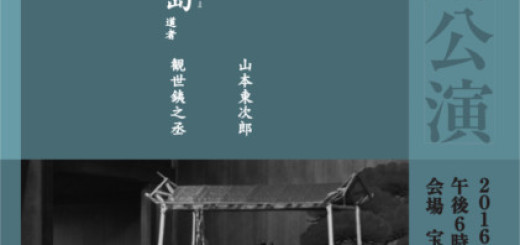

★観世流能『石橋-大獅子』

前シテ(童子)/後シテ(白獅子)=観世清和

ツレ(赤獅子)=上田貴弘・山本章弘・大西礼久

ワキ(寂昭法師)=中村彌三郎

アイ(せがれ仙人)=茂山千五郎

地頭=大槻文蔵

笛=杉市和 小鼓=成田達志 大鼓=辻芳昭 太鼓=三島元太郎

今年で25回目を迎える大阪城薪能。メインに井澤元彦さん原作の新作能『桐葵』だったようですが…それなりに面白かったですよ。

天秀尼(片山清司師)が信綱(福王和幸師)見咎められたものの、逆に約束を違えたのは家康の方だと詰めよる場面の、なよやかな中に強さのある様子はステキでしたし、また天秀尼が城に向かって供養したり、秀吉が徳川が作り変えてしまった大坂城を悲しむ箇所で、舞台の背景になっている大阪城天守閣を見るのは、大阪城での演能ならだなぁ…と思って見てましたが、ただ、全体として、もうひとつ深みがなかった感じがします。理屈っぽさが鼻につくというか。

ワキが松平信綱である意味がよく分からないですし、最後に聖徳太子が出てくるのは大阪の大寺である四天王寺の開祖である関係だそうですが、やはりこじつけっぽく、唐突な感は否めなかったです。いきなり「和を以て貴しとなす」と十七条憲法の精神を言われても…ねぇ(^^;)

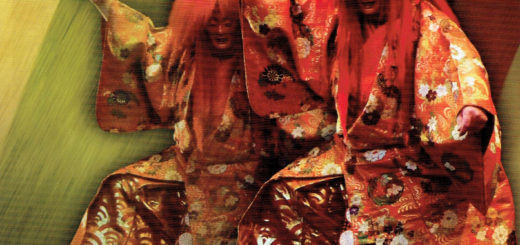

それにしても、後シテ・聖徳太子の装束が写真とかなり違ってびっくりしました。天冠が派手になっていて、袴も赤色になり、遠くから見ていたこともあって、一瞬「天女か!?」と思っいました。でも、それぐらい綺麗。あと、秀吉があの特徴的な兜(下の写真)を装束として着けていたのも驚きでした。

★新作能『桐葵』あらすじ

秀吉の孫娘である天秀尼が大坂を訪れ、城に向かって一族の供養をしているところを、幕府老中である松平信綱に見咎められるが、不思議な老翁に助けられる。天秀尼は幻想の中で秀吉と家康に出会う。秀頼守護の約束を破ったことを詰る秀吉。仕方のないことだったと抗弁する家康。やがて全ては天下泰平のためだったと和解した二人のもとに聖徳太子が現れ、二人を浄土へ導いて行くのであった。

『口真似』は茂山忠三郎師・善竹忠一郎師・茂山千作師と、関西の狂言大蔵流各家の長老が揃うという珍しい配役でしたけれど、なんだかそれぞれ演技していただけという感じ。特に茂山千作師はもうしんどそうで…。セリフににじみ出る愛嬌は、他の人では出せないものでしょうが、なんだか見ていて辛いです。

『石橋』は囃子が良かった(特に杉市和師の笛)のですけれど、薪能という場のせいか、囃子が「イヤー ハッ」と繰り返す部分で気迫が高まりきらないように感じましたし、また通常の四倍もあるという舞台のためか、四人もの獅子が暴れ回っているはずなのに、なんだか閑散とした雰囲気すらあって、なんだか残念でした。

悪かったわけではないのです。これだけの演者の方々ですもの。しかし、期待していたほどではなかったかな、というのが正直な感想。

■関連記事

→千鳥の酒樽・日記:大阪城薪能(←『桐葵』後シテのスケッチが見れます!)

→「きらくなぺーじ」管理人の部屋:第25回記念大阪城薪能

→日々是≪能≫三昧:新作能『桐葵』~大阪城薪能~

→花に清香。月に陰。:辛口やけど

TBありがとうございます。

「能楽勉強会」ではお世話になっておりますが

こちらでは はじめまして ですね。

「勉強会」と名うってる割に、私は勉強不足の方で、

直感的な好き嫌いだけで観てしまうのですが

自分とこのブログではその偏った個人的感想を

ぼそっとつぶやいてしまうこともあろうかと思います。

これからもよろしくお願い申し上げます。

大阪薪能。ホント借景、最高でしたよね。

くりこさん、コメントありがとうございます。

いえ、私も結局は偏った個人的感想を書いているだけですから(^^;)

それに直感的と仰いますけれど、能というのは究極のところでは

直感に訴えかけてくるものだと思っています。

どうかこちらこそ、よろしくお願い申し上げます。

背景に天守閣が浮かび上がるのは、本当にステキですよね。

ところで「大阪薪能」じゃなくて「大阪城薪能」ですよ~。

「大阪薪能」は別にあるので。ややこしいですけれど(笑)