夏見廃寺最寄の近鉄大阪線「名張」駅にて見つけた絵。能楽で行われる神事『翁』の絵…ですが、三人いるはずの小鼓がなぜか一人しかいません こんな絵が描かれているのは、名張が観阿弥の座を立てた地であるといわれるからです。

こんな絵が描かれているのは、名張が観阿弥の座を立てた地であるといわれるからです。

この根拠とされるのが観阿弥の息子である世阿弥の聞き書き『申楽談儀』にある以下の記述。

面の事。…此座の翁は弥勒打也。伊賀大波多にて、座を立て初められし時、伊賀にて尋ね出し奉りし面也。

でも、ちょっと待ってください。「伊賀大波多」が今の名張市内なのは確かなのですが、この文章をよく読むと「観阿弥が」座を立てたとは何処にも書かれてません(笑) でも、なぜか「座を立て初められし時」の主語が観阿弥だと信じ込まれてきました しかし実際には結崎座は観阿弥登場よりかなり古くからあったようですし、何よりも、大和四座を代表する座が伊賀国で立てられたというのは、普通に考えて変ですよね。

しかし実際には結崎座は観阿弥登場よりかなり古くからあったようですし、何よりも、大和四座を代表する座が伊賀国で立てられたというのは、普通に考えて変ですよね。

また「伊賀大波多にて」の部分は、後の「伊賀にて」の補足注記が書写される内に紛れ込んだものだというのが現在の通説だそうです(表章『川西町史』能楽編など)。

となると、『申楽談儀』のこの文章は「この座(結崎座)の翁面は弥勒という人物が打ったもので、昔に座が立てられた時、伊賀の小波田で尋ね出された面である」という意味になります。もっとも結崎座で使われていた翁面が名張ゆかりの物であるということは動かないわけですが。

はじめまして。

音楽と古代史に興味がありまして,

能・狂言も一度はみてみたいなあと思っております。

しかし,楽しむには勉強が必要なのですよね。

なかなか入り難い分野ではありますが,入り込んでしまうと

抜け出せないくらい面白い,といった感じなのでしょうか?

ちょこちょこ寄らせていただき,勉強させて下さい。

NAKAさん、はじめまして。

コメントありがとうございます。

>>能・狂言も一度はみてみたいなあと思っております。

>>しかし,楽しむには勉強が必要なのですよね。

いえいえ、能・狂言に限らず、舞台芸能は

実際に見てみて、初めてその魅力を感じることが

できるものだと思います(^o^)/

私は勉強くさいことを書き散らしていますけれど、

その原点は、見て、もっと知りたいと思ったからですよ。

ですから、ご興味をお持ちならば第一段階はクリアですので、

機会があれば是非、実際にご覧になってください。

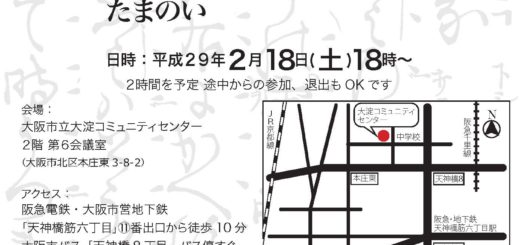

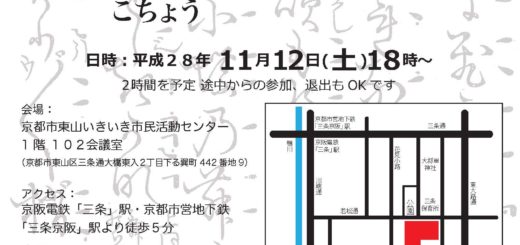

関西では無料で見る機会もいくつかありますので。

参考までに。

「能・狂言の無料公演 11月~12月」

http://blog.funabenkei.daa.jp/?eid=319484

ありがとうございます。

12月1日の「大阪青雲会」の公演,

行けるか考えてみたいと思います。

(仕事の状況次第です。)

ゆげひさん、こんばんは。

初めてブログのほうにお邪魔してびっくり。

昨日お近くに来られていたのですね。

ご連絡頂けば、といっても御存知ないのですが(笑)。

地元では、観阿弥は伊賀の服部家に生まれ、妻の実家が

現在の名張市小波田の豪族、竹原氏の娘であったところ

から、妻の実家を頼って小波田で創座、しばらくして大和に

出、改めて結崎座を起した・・・という話のようです。

また仰っておられるように、「申楽談義」の中の一文に「伊賀にて」が二度繰り返されていることから、紛れ込んだという説があるのだとか。

で実はまさにその顕彰碑のあるところでお稽古しています。

・・・(^^;)

★NAKAさん

「大阪青雲会」は能の五流派の一つ・宝生流の若手勉強会です。

もし良ければ行ってみて下さいませ。

★みみさん

>>昨日お近くに来られていたのですね。

いえ、一つ前の夏見廃寺の記事

http://blog.funabenkei.daa.jp/?eid=343798

で書いた通り、名張に行ったのは既に2週間近く前の話でして(苦笑)

このブログ、「管理人日記」と名付けながらも

本当の「日記」になってることの方が珍しく、

後になって書いていることが多いです(笑)

これは書かねば!とショックの強かったことは

すぐ書いてますが…(最近でいえば桂吉朝さんの訃報とか)

観阿弥に関していろいろな説話があるのは、それだけ有名だから、

という証拠だと思うと、能ファンとして悪い気はしません。

伊賀で服部だから忍者なんだ、とか語られると嫌ですけれど。

一人旅、でも一人じゃない奈良ーその1ー

ー旅のはじまりー

今回の旅の一番の目的は奈良豆比古神社で行われる翁舞を観に行く事。

しかし調べてみると、様々な神事が奈良の様々な場所で行われていることを知り、折角行くのだから,,,と翁舞(夜の8時から)と同じ日の午前中