2005年6月17日(金)18時開演 於:南座

★『雨の五郎』

曽我五郎時致:中村獅童 若い者:中村獅一・中村獅之助

★新作長唄『隅田川』

斑女の前:坂東玉三郎 舟長:坂東竹三郎 梅若丸の亡霊:松下誠寿

★杵勝三伝の内『船辨慶』

静御前・平知盛の霊:坂東玉三郎 武蔵坊弁慶:中村獅童

船頭:坂東玉雪 郎党:坂東幸・中村蝶紫 源義経:坂東薪車

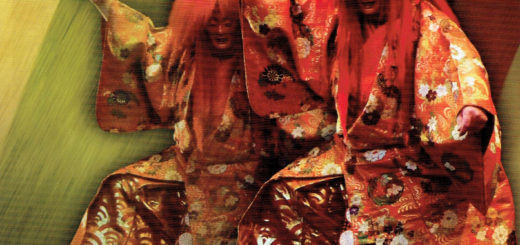

一度はチケットを諦めたのですが、金曜夜のチケットでなんとか手に入れて行った二度目の生歌舞伎。前回、「歌舞伎舞踊を見るのは苦手」と書きながらも、わざわざ舞踊公演を見たのは、主役が坂東玉三郎さんだから。具体的に歌舞伎を見たいと考え始めるきっかけは、正月に放送された「坂東玉三郎の古典芸能図鑑」を拝見したからでした。演目が能で大好きな『隅田川』『船弁慶』というのもありましたけれど。

感想からいうと、『隅田川』が一番良かったです。最初の『雨の五郎』の面白さが全く分からないまま終わってしまったので、「やっぱ舞踊公演は早まったか」と思ってしまいましたが、まず舟長役の坂東竹三郎さんが登場、「これは隅田川の渡守にて候」と名乗ったところで、立ち姿からして力がある。私、こういうのが好みなんですね。能や狂言にも通じる部分だから、でしょうか。

そして登場した玉三郎さんも、変に主張しているわけではないのですけど、なよやかでいながら目の離せない確かな存在感を持って、花道を歩く。これだけで、やっぱこの人はすごい演者だ、と知らしめられました。手には狂い笹。

進行は能『隅田川』とほぼ同じ。旅の女性は京都白河の斑女の前で、一人子の梅若丸を人買いにさらわれた悲しみから、物狂いとなって諸国を彷徨ううち、東国隅田川にまでたどり着く。渡守と言葉を交わした斑女の前は、梅若丸がこの地で人買いに捨てられ、命が絶えたことを知ります。今日がちょうど一周忌であると聞き、墓を詣でた斑女の前は、人々の唱える念仏の中に我が子の幻影を見て、狂おしげにそれを追い求めるのでした。

能では登場する、ワキツレにあたる通りすがりの旅人がなく、その分、子の死を知った母親の嘆きをより集中して描く作品となっているように思えました。

捜し求めていた我が子の死を知って、もう立ってもいられない様子は印象深かったですし、自分一人だけに見える我が子を探して狂乱する演技は、上に着ていた能装束風の打掛けを捨てたこともあって、あたかも母親の方が亡霊であるかのよう。生き甲斐を失った生ける屍状態なのでしょうか。

しかし、そのシーンで舞台後方を子の亡霊が走り抜けるのは、随分違和感があり、客席に失笑すら起きていました。あれがなければ、もっと純化した悲劇で保てていたのになあ~。

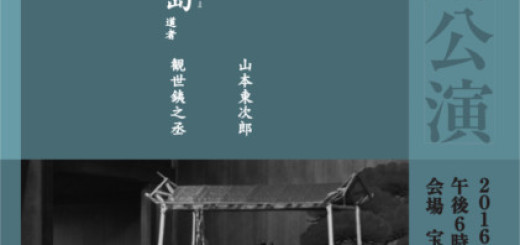

『船辨慶』は、歌舞伎でよく演じられる『船弁慶』とは別の、明治時代に能・狂言と歌舞伎の融合をはかった「吾妻能狂言」の復元なんだそうです。幕府の庇護を失った能役者・狂言役者の一部が、能の大衆化をはかったのですね。でも上手く行かず、能楽界からも排除され、歴史の中に消えて行きました。

私は『船弁慶』の静御前って、とても強い女性だと思うんですよね。例えば、弁慶に帰れといわれても、「自ら御供申し。君の御大事になり候はば、留まり候べし」「よくよく物を案ずるに。これは武蔵殿の御計らひと思ひ候ほどに。わらは参り直に御返事を申し候べし」と、しっかり自分を主張するのですから。しかし、今回の坂東玉三郎さんの演技は随分なよやかで、恋人に置き去りにされる弱い面を強調した静御前だったな、という印象でした。

それにしても舞台の上に能舞台風の屋根が設えられ、能舞台を意識した形。簡単にいうと、歌舞伎役者が演じる三味線入りの能といった感じでした。振付や装束は新しく作られたそうですが、観世流の能『船弁慶-重キ前後之替』を参考にしたんじゃないかな~と思える部分が多かったですし。囃子も亀井広忠師(能楽大鼓葛野流)の弟さんである、田中傳左衛門さんが小鼓、田中傳次郎さんが太鼓だったり、というのは狙ってるのでしょうか。

静御前の踊りは綺麗だったし、平知盛の長刀使いもカッコよかったですが、これほど能に準じた演出にするぐらいなら、完全に能をやった方が良いんじゃないかな、と思ってしまいました。やっぱ歌舞伎化する以上、歌舞伎じゃないとできないことって、もっとたくさんあると思うんですよね~。

その点、『隅田川』は能の様式性は残しつつも、うまく換骨脱胎されていてとても楽しめました。こういう作品は良いな~と思います。

■関連記事

→LOVE xxx… 好事家の戯言:坂東玉三郎特別舞踊公演@南座

→歌舞伎入門:「坂東玉三郎特別舞踊公演」観てきました

→ANGEL’S WIND:南座、坂東玉三郎特別舞踊公演行って来ました~♪

舞踊公演行かれたのですね(^^)

『隅田川』『船弁慶』ともに新演出ということで、どうなんだろう?と気になっていました。

昨年末の顔見世で同じ南座にて雁治郎さんの隅田川を見ましたが、この時は子方は出ていませんでした。もっとも私はお能の方では見ていないので比較できませんが。後ろで子供が走っているとは!!(^^;。

能舞台風の屋根がついていたんですね。やっぱり結構能を意識した演出だったようですね。玉三郎さんの静と知盛りはとても興味ありました。東京あたりで再演してくれればなーと思いました。財政的に余裕があれば、京都まで行きたかったですが(笑)

あと、玉三郎さんはご自分の舞踊のお囃子ではよく田中傳左衛門社中を引き連れてます(笑)11代目(佐太郎師の父上)にお世話になっていたからだそうで・・・。

激しく同感です。

わたしも見ましたが、玉さまの趣味と実験にお付き合いさせていただきましたという印象(^_^;)

お能みたいでそうでない半端さが、居心地悪かった。。。

『雨の五郎』は、もともと隈取りした江戸ものの面白さが全然わからないので、ほとんど地方囃子方さんのほうばかり見ていましたっけ。

獅堂君は、桜印の中に「もっとがんばりましょう」と入れて押してあげたい感じではなかったですか?

★みゆみゆさん

能の『隅田川』も良いですよ~。子方を出す演出で「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏…」と地謡による念仏の時、ふいにかぶさるように子方の高い声で「なーむあーみだーぶー」とかぶって、それがもうただただ涙・涙。子方は懸命さのあまり、明るい声だったりするんですけど、それがまた逆に悲しさを引き立てたりして。能で涙したのは『隅田川』(金春流だったので正しくは『角田川』)が初めてでした。もう号泣。

屋根がついた代わりか、鏡板にあたる松羽目はありませんでした。私は『船弁慶』では囃子にかなり興味が惹かれていて、「なんでここが太鼓入り序之舞?」とか「これは三味線入り舞働!」とか、妙な関心の仕方をしてました(^^;)

坂東玉三郎さんは田中傳左衛門社中が贔屓なんですね。なるほど。ほかの社中の、お囃子も聞いてみたいものです。

★朝さん

コメントありがとうございます。実験的な公演であるという印象が強かったですね、確かに。『隅田川』『船弁慶』と能ネタのものが連続でしたが、『隅田川』はこなれている感じで坂東玉三郎さんの本領発揮と思いましたが、『船辨慶』は能に近いけど能じゃないし、歌舞伎にしては歌舞伎になりきってもいないかな、と…。

舞踊が苦手というのは、前回見た中村雁治郎さんの『義経千本桜』道行初音旅もひたすら眠かった、ということを思い出した話でして(汗) 『雨の五郎』は短かったこともあり、眠くはなかったのですが。

中村獅童さんは「獅童出演」とわざわざ書かれるにしては…って感じでしたね。完全に坂東玉三郎さんと釣合が取れてないので。『船辨慶』にしろ、玉三郎さんや長唄・囃子はよくても、他の出演者の能がかりの演出への理解度が低そうで、その辺りも中途半端な印象に繋がったのでは、と思っています。

お能のことをわかっていない者の稚拙なブログにTBいただきましてありがとうございました.

お能素人・歌舞伎好きにはちょうど取っ掛かりとしてはちょうどよい感じだったのですが,やはりお能の視点から見ると違うのですね.

>>田中傳左衛門さんが小鼓、田中傳次郎さんが太鼓だったり、というのは狙ってるのでしょうか

コレに関しては,傳左衛門さんが田中流のお家元に当たるので,立鼓になります.傳左衛門さんが出ていらっしゃらないときには傳次郎さんが立鼓をされるときもありますが.最近はお二人並んで鼓ってことはほとんどないですね.傳次郎さんは太鼓が多いように記憶しています.

NAOさん、コメントありがとうございます~。

NAOさんが「お能素人・歌舞伎好き」でしたら、

私は「能楽好き・歌舞伎素人」ですので、ちょうど反対側?

の見方になりますね(^^)

歌舞伎通の方は、こういう見方をされるんだ、と思って

拝読させていただきました。

鳴物のこと、教えて下さってありがとうございます。

そういえば、ビクターで発売されてる亀井広忠師のCDの「獅子」でも、

小鼓を田中傳左衛門さん、太鼓を田中傳次郎さんという配役です。

歌舞伎の場合、いろいろ楽器を扱うのですね。

能は一つの楽器の専属ですから。

…ところで、「立鼓」といった言葉が分かりません(苦笑)

NAOさんのブログで、改めて質問させていただきます~。

ゆげひさん、鋭いご指摘です。いちいち仰るとおりです。

玉三郎舞踊会、本日拝見しました。

「隅田川」は能の隅田川を見事に歌舞伎化して、玉三郎のものにしていました。だからこそ、あの子役は必要なしです。我が子の幻影を求める母の狂乱があれで台無しになりました。子役を出すのなら能のとおりの演出の方が効果的だったように思います。

「船弁慶」

>『船辨慶』にしろ、玉三郎さんや長唄・囃子はよくても、他の出演者の能がかりの演出への理解度が低そうで、その辺りも中途半端な印象に繋がったのでは、と思っています。

諸手を挙げて賛同します。

シテの玉三郎、アイの玉雪くらいでしょうか。義経の薪車も、いっそのことキリリとした科白ならば芝居らしさが出たのでしょうが、子方風の科白でしたね。気が抜けました。

三楽亭さん、コメントありがとうございます。

今日、坂東玉三郎特別舞踊公演をご覧になられたのですね。

私も初めは土日を狙ったのですが、あえなく売切れでした(^^;)

感想に同意いただきありがとうございます。

まあ、私の感想もひとつのもので、「■関連記事」に

挙げられたリンク先にもそれぞれの感想があり、

随分いろいろ感じました。

次は能とは関係のない、「いかにも歌舞伎」といった演目を

見てみたいものです。

『船辨慶』の船頭役の方は味がありましたよね。

能の場合にある、「義経が晴れて天下を取った暁には、私に

西国の船の商いを一手に受けさせて下さい」といった感じの

セリフがなかったのがちょっと残念ですけど(笑)

はじめまして

この公演の"よさ"が全くわからなかった私などにトラックバックしていただいて恐縮です

能なら能を、とおっしゃっているのはわかります

逆に歌舞伎なら歌舞伎を、ですね

船弁慶のお衣装ですが、能装束専門の衣装を作っていらっしゃる方(佐々木能衣装さん)に依頼されて作られたそうで、能衣装を参考にされていることは確かなようです

父が趣味で謡をやっていますので、能の音曲にはなじみがあるのですが、ちゃんと観たことがありません。

おすすめの公演などありましたら教えていただけたらうれしいです。

kabukistさん、はじめまして。コメントありがとうございます。

同じ公演を見ても、感想は様々あるもので。

「2つとも暗い内容」というのは確かになぁ、と思います。

『船弁慶』はあまり暗いイメージではないのですけれど、

考えてみれば暗いですよね。

当日販売されていたパンフレット?を私も買いましたので、

佐々木能衣装の佐々木洋次さんの聞き書きは拝読いたしました。

そういえば、NHKで放送された『坂東玉三郎の古典芸能図鑑』

歌舞伎の衣装の回にも、佐々木能衣装が登場されてましたよね。

http://funabenkei.daa.jp/koen.html

に関西での能や狂言の公演を載せておりますので、

もし見られることがあるのでしたら、どうぞ(^^)

歌舞伎好きな方でしたら、歌舞伎の元ネタになったような曲が

良いのではないかな、と思います。

『石橋』(→連獅子)、『安宅』(→勧進帳)

『俊寛』(→平家女護島)、『道成寺』(→京鹿子娘道成寺)etc.

大阪城薪能(詳細は↓)などは初心者向けではないかと思います。

http://www.osaka-event.com/event/takigi/index.html

歌舞伎もほんとうに見始めたばかりで、好きか嫌いかで判断してるような状態で。。(それでいいんでしょうけれど)

能情報ご丁寧にありがとうございます。

本家のサイト、ゆっくり見せていただきますね。

確かに元ネタになっている演目がよさそうですね

奈良には立派な能楽堂もありますのにご縁がなくて・・・

パンフレット、関西では番付と言っていますが、東京では筋書と言うそうです。今思いましたけど、名古屋ではどういうんでしょうね

私は歌舞伎を見るのは二度目、という超初心者ですが

好きか嫌いかで判断されて良いと思って書かせていただいてます。

好きじゃないものは、良くは書けないですもの。

でも、割と高いお金を払って観るものだけに、

良いところを逃さないようには観たいものですけれどね(^^)

奈良では、県の新公会堂能楽ホールがとても立派ですよ。

関西の能楽堂でもあんなに立派なものは他にないのではないでしょうか。

ただ、あまり使用される頻度は高くないですけれどね(^^;)

野外で行われる薪能なども入門向けには良いですよ。

放送で「番付」と言っていた気はしたのですが、自信がなかったので

「パンフレット?」と書きました(笑) 私が歌舞伎を観たいと言ったところ

いろいろ教えてくださったのは、関東の方だからか、筋書と書かれてましたね。

こんなところにも東西の違いってあるのですね。

> 割と高いお金を払って観るものだけに、

良いところを逃さないようには観たいものですけれどね(^^)

ほんとにっ!!(力をこめて!)

新公会堂の能楽ホール、一度大学の同窓会みたいなもので使って、狂言をひとつ見せていただいたことがあるだけで・・・

薪能も興福寺の境内をたまたま通りがかってちらっと見た事があるだけで・・・

公演情報、見せていただいたのですが、夜や日曜ばかりなのですねぇ

いちおう主婦は家族のいる時間には家にいるようにしようと決めていますので、なかなか行けそうにありません

でもまた機会がありましたらぜひ観たいと思っています

私の場合、歌舞伎に安心してはまれるのは昼の部があるからもありますね

狂言は親しみやすいと思います(^^) 能に比べると。

5月の興福寺薪御能や12月の春日若宮おん祭での猿楽奉納は、

能・狂言の発祥にも関わるものなので、お近くなら是非!

私は…残念ながら行ったことがないのです。本当に残念で。

能は歌舞伎と違って、「1回だけの興行」が普通なので、

どうしても客が集まりやすい土日や夜になります。

主婦をされていると、というのは確かに分かりますけど、

平日昼間の会としては、↓のがあります。大阪の梅田ですが。

研和会

◆7月13日(水)13時~ 於・大阪能楽会館

(12時40分~ ★お話「能へのお誘い」)

★観世流能『隅田川』上田貴弘 ★大蔵流狂言『太刀奪』善竹忠亮

★観世流能『一角仙人』山本章弘・浦田保浩・今村嘉太郎・林本大

●一般:5,500円(当日:6,000円)、学生:2,000円(当日:2,500円)

<問い合わせ先>大阪能楽会館 06-6373-1726

『隅田川』は、坂東玉三郎特別舞踊公演でも演じられた『隅田川』の元ネタで、

『一角仙人』は、美女に誘惑された仙人が、竜神×2にやられてしまうという

能にしては派手な曲で、確か歌舞伎では『鳴神』という

名前になっていたと思います。

研和会のシテ(主役)を勤められる方は観世宗家の直弟子の方々で、

レベルは高めなのですが、平日昼間ですので、チケットはギリギリでも

手に入るかと思います(^^;)

ご親切にありがとうございます

13日、ちょっと厳しいところですが、なんとかやりくりして行ってみたいと思います

ほんとうにありがとうございました

今日、20日ぶりぐらいに能を見ながら(↓)

http://blog.funabenkei.daa.jp/?eid=194099

ふと思ったのですが、kabukistさんは舞踊公演が

苦手だと書かれてましたよね~。

私は好きな言い方ではないのですけど、能は演じることを

「舞う」ということもあるぐらい、舞の要素が強い演劇なので

どうかなーと少し心配も(^^;)

まあ、『船辨慶』はほぼ能に準じていたので

あんな感じの演じられ方なんですけどね。

演目解説のページがありますので、紹介しますね。

『隅田川』

http://nohgaku.s27.xrea.com/tokushu/sumidagawa.htm

『一角仙人』

http://nohgaku.s27.xrea.com/tokushu/ikkakusennin.htm

13日なんとか都合をつけまして、観にいく予定にしています。

電話しましたら自由席とのことでちょっとびっくりしましたが、「そんなに早くこられなくてもよいでしょう」とおっしゃっていましたがほんとうでしょうか?(汗

寝てしまったらどうしましょうねぇ(笑) ご心配いただいてすみません。

でもお能はお能としてじっくり味わってみたいと思います。

いろいろ教えていただいて、ほんとうにありがとうございました。

13日、見に来られますか! ありがとうございます。

って、研和会の関係者ではないんですけど、能と狂言のファンとして

少しでも能や狂言を見てみたいと思われる方が増えることは嬉しいのです。

能では自由席もまだまだ多いです。

12時40分から「能へのお誘い」というお話があるそうですから、

12時20分で大丈夫だと思います。たぶん、席が余ってるぐらいだと。

シテ(主役)を演じられる、上田貴弘師や山本章弘師は

関西で実力派の方だと思うのですが…宣伝の仕方が下手ですし

何より愛好者の数が少ないので(^^;) 残念ながら。

能は寝ても大丈夫です。というか、愛好者でもよく寝てます(笑)

私、初心者向けの案内として

http://funabenkei.daa.jp/miru/yoshu.html

で、「考えるな 感じろ」と書いているのですが、

能は「分かろう」とするととても難しいと思うのです。

狂言の言葉の洒脱さ、能の装束の美しさ、囃子の響きの力強さ。

そんなところに注目して、何かを感じていただければ、と思います。

もちろん、「面白かった」と思っていただければ最高ですけどね(^^)

私が書いた案内ですが、参考にしていただければ嬉しいです。

「能楽堂に行くとき」

http://funabenkei.daa.jp/miru/ikutoki.html

「大阪能楽会館」

http://funabenkei.daa.jp/miru/osakanohgakukaikan.html

そうそう、会場の大阪能楽会館は、冷房が効き過ぎる傾向がありますので、

上に何か羽織るものを持って来られることをお勧めします。

受付で毛布を借りることもできますけど…もうちょっと調整してくれたら

良いんですけどね(^^;)

それでは、13日の研和会がkabukistさんにとって、

素敵な初観能となりますことを祈るばかりです。

私は用事があって当日は参れないことが残念です….。

歌舞伎もそうですけど、お能や狂言なども観てみたいと思ってらっしゃる方はけっこういらっしゃるのに、一歩踏み出せないでいらっしゃるように思います

13日は2人やはり初めての友人と参ります

何事も経験ですし、行かせていただく以上は準備万端怠りなく(笑) 有意義な時間を持てるようにしっかり楽しんできたいと思います

ほんとうにいろいろと親切に教えていただいてありがとうございました

坂東玉三郎 特別舞踊公演 in 南座

観てきました。玉さま渾身の舞踊って感じです。舟弁慶のために新調した衣装って、パンフのちらしに載っている衣装だと思っていたら違ってました。もっとすごく豪華、豪華。パンフに、衣装製作に携わった衣装屋さん(NHKの「坂東玉三郎の古典芸能図鑑」で出ていらした

TBありがとうございました、って、随分前なのに反応が遅かったですね。

私は、亀井忠雄、広忠、田中佐太郎、傳左衛門、傳次郎一家のドキュメンタリー「鼓の家」や、「坂東玉三郎の古典芸能図鑑」を観て、能に興味(前からあったんですが、やはり難しそうで・・・)をもち、このブログも前から拝見させていただいていたので、TBしていただいて驚き。

隅田川の子方は、能でもああいう風にでるものなのだと勝手に思い込んでおりました。あれは確かになくてもいいですよね。

また、義経の「そのとき義経少しも騒がず~」は、玉三郎さんが義経をされたときも、子方でないし、能にあるといってもやりすぎとの批評もあったようです。

でも、南座公演は、いつもと違う玉三郎さんが観られるのでやはり楽しみ。京都も楽しめるし。

コメントが遅くなりまして、申し訳ありません。

でも、これでコメント20個目! こんなに行ったのは初めてで。

さすがは坂東玉三郎さん! って感心するところが違う(笑)

★kabukistさん

私も歌舞伎に漠然とした興味を抱き始めてから、実際に見るまでには

なかなか踏み出せませんでした。誘ってくださる方がいてこそ、

初めて見に行くことができました。

能にも初心者を意識した公演もありますので、また良ければ

そういう会も「能楽の淵」http://funabenkei.daa.jp/で

案内して行きたいと思います。また行かれたら、感想教えてください(^^)

★まこさん

コメントありがとうございます。

「鼓の家」や「坂東玉三郎の古典芸能図鑑」は、能と歌舞伎のファンを

相互作用させるような効果がありますよね(^^)

NHKにはこれからも、こういう番組をもっと作って欲しいです。

それにしても、このブログを前からご覧下さっていたとは、

ありがとうございます! まこさんのブログも感想が詳しくて。

歌舞伎ファンの見方、というのを垣間見せていただきました。

能の『隅田川』の子方は、声を聞かせたり、ほのかに現れたりします。

走り抜けたりはしません(笑)

でも、能楽の大成者である世阿弥は、『隅田川』では

子方は出さない方がいい、という主張だったそうで。

作者である観世元雅(世阿弥の長男)と意見の相違があって、

そのまま、今でも両用の演出があるそうです。

折衷的に、声だけ聞かせるという演出を取る場合もあるとか。

南座公演は「いつもと違う玉三郎さん」なんですか!

「いつもの玉三郎さん」もいつか見てみたいものです。