2005年8月5日(金)18時半~ 於・姫路城三の丸広場

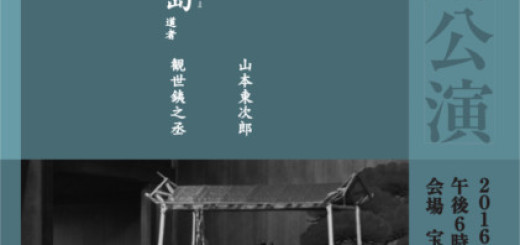

★観世流半能『高砂』

シテ(住吉明神)=上野朝義

ワキ(阿蘇の神主・友成)=江崎敬三

笛=野口亮 小鼓=上田敦史 大鼓=山本哲也 太鼓=中田弘美

★大蔵流狂言『文山立』

シテ(山賊)=茂山千五郎

アド(山賊)=茂山七五三

★火入れ式・挨拶

★観世流能『安宅-勧進帳・瀧流』

シテ(武蔵坊弁慶)=上田貴弘

子方(源義経)=上田顕崇

ツレ(随行の郎党)=山本章弘・上田大介・大江信行・上田宜照・久保信一朗・林本大・笠田昭雄・藤谷音彌・大西礼久

ワキ(富樫某)=江崎金治郎

アイ(随行の強力)=茂山千三郎

アイ(富樫の下人)=茂山茂

笛=左鴻雅義 小鼓=大倉源次郎 大鼓=大村滋二

姫路は兵庫県内ということで行ってみましたが、遠かったです(笑) 交通費が片道で1,500円近くかかると分かっていれば行かなかったでしょう(帰りは姫路駅前にあったチケットショップで回数券を買って、少しですが、交通費を浮かして帰りました)。さらに着いて席に座ったころには、ポツポツと雨が。「雨天中止」だっただけに、これで中止になったらたまらないと思っていましたが、なんとか降らずに済んで良かったです。

姫路市長やら市議会の議長やらが裃姿で登場しての火入れ式は、わざわざ舞台の上に上がったりして、えらく勿体ぶってたものになりました。全部で20分ぐらいあったでしょうか。普段ならそれも悪くないのですが、ポツポツ雨が降りそうな中でしたので、正直、さっさと能を始めてくれ、と思わないでもなかったです。

しかし、観客のマナーが最悪でしたね。斜め前のおっちゃんは、演能中でも携帯で話したりしますし…何考えているのでしょうか。

半能『高砂』と狂言『文山立』の感想は省略します。

★観世流能『安宅-勧進帳・瀧流』

安宅の関守富樫は、源義経捕縛の命を受けている。兄頼朝から追われている義経は、家来の弁慶たちと山伏に変装して奥州に落ち延びる途中、安宅の関にさしかかる。弁慶は東大寺復興の寄付を募る山伏と偽り、持ち合わせの経巻を勧進帳と名付けて、寄付募集の趣旨を即座に案文しながら読み上げる。いったんは通過を許されるが、わざと重荷を背負っていた義経が見咎められたので、弁慶はとっさの機転で義経を貴様のために疑われたといって罵り、金剛杖で打ち据えるが、富樫は許さない。一行が太刀に手をかけて迫るので、富樫も折れ事なく通過する。危機を脱した一行は山影に憩い義経の不運を歎きあっていると、そこへ富樫が追って来て非礼をわびて酒を勧めるので、弁慶は盃を受け取って舞を舞い、虎口を逃れる思いで道を急ぐのだった。

『安宅』はやはり面白いな、と思いました。ただ、富樫と弁慶の間にあるのはただただ緊張感。「武士の情け」といった人情がないとは言いませんけれど、それ以上に気迫で押し切る部分が強いと思います。特に富樫に山伏は通さぬと言われて、舞台中央にダダダダダッと全員で座りこんで「いでいで最期の勤めを始めん」と数珠を擦り合わせて謡う場や、弁慶が義経を金剛杖で打った後、ツレ全員で富樫に切りかかろうとする場は、見ていてしびれます。

シテの上田貴弘師。体格が良い方だけあって、まさに弁慶!といった感じでした。勧進帳を用意しに後見の前に行く時、ツレ山伏たちがそれを隠すように人垣を作り、そして用意できると、それがサッと左右に別れてその奥から弁慶が登場する場面は特にカッコよかったです。

しかし、薪能というか、野外能だとどうしても能の最大の魅力(だと私が思っている)「気迫」がどうしても伝わって気にくいですね。拡散してしまうというか。シテとワキの間の緊張感や、大人数のツレが出す迫力、囃子方のコミが、空間が広すぎて拡散してしまうというか…。元は野外から始まった芸能かもしれませんが、今度『安宅』を見るときには能楽堂でこそ楽しみたいものと思いました。

■関連記事

→Soundscape…:薪能

→akibe:姫路城薪能を見て

→Life:Domestic Dopest Sound!!

最近のコメント